はじめに

宗像大社の隣にある海の道むなかた館に行ってきました。この施設では、宗像市の歴史や文化を知ることが出来る展示物や3Dシアターなどがあります。館内には宗像市民図書館の深田分館もありますので関連書籍を閲覧することもできます。

訪問日:2019年02月13日

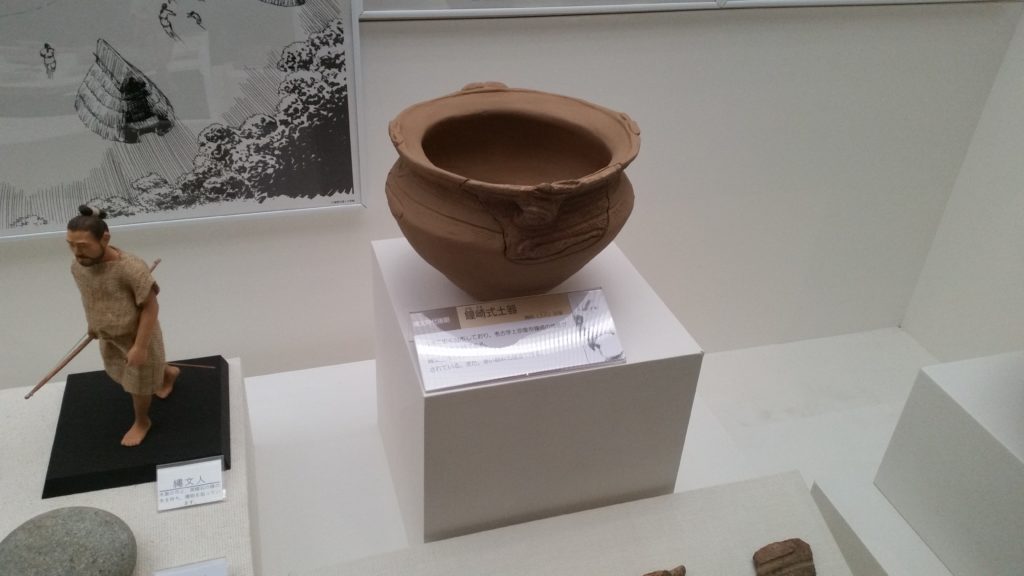

【常設展示】旧石器・縄文

鐘崎式土器

- 鐘崎(上八,こうじょう)貝塚

- 縄文時代後期

- 器高19.8cm(復元)

考古学上、鐘崎の地名がつけられた土器。九州に広く分布し、曽畑式土器(そばたしき,どき)とともに縄文文化の広がりを知ることのできる資料。

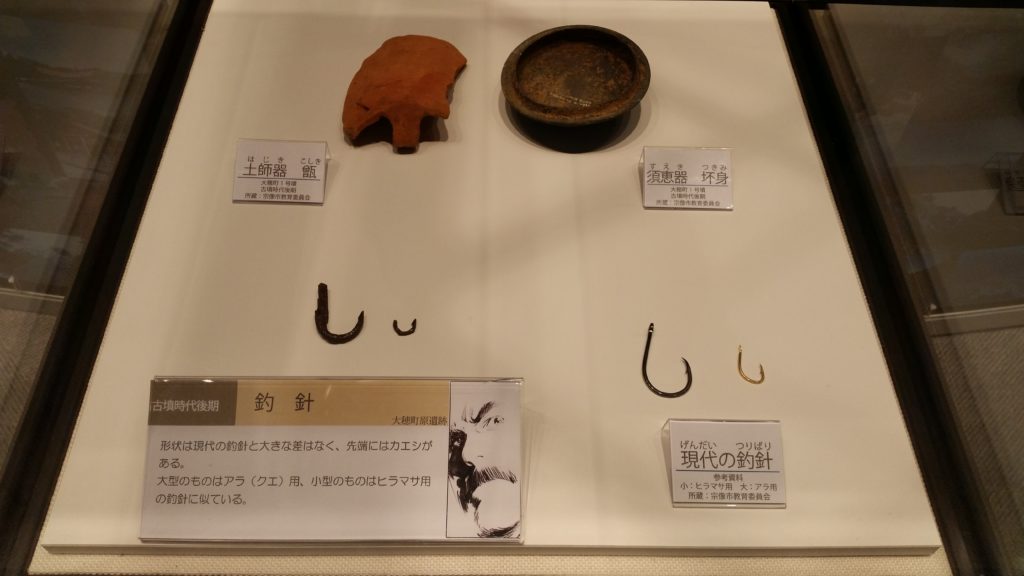

【常設展示】古墳時代

鍛冶道具

- 朝町山ノ口5・6号墳

- 古墳時代後期

- 鉄鉗(かなばし)、(右)全長47cm

- 鉄鎚(てっつい)、(左)全長21.4cm

鉄鉗は熱した鉄を掴み、鉄鎚は熱して柔らかくなった鉄を叩いて形成するためのもの。

釣針

- 大穂町春遺跡

- 古墳時代後期

- (左)全長4.4cm

- (右)全長1.1cm

先端にはカエシが確認できる。形状は現代の釣針と大きな差異はなく大型のものはアラ(クエ)用で小型のものはヒラマサ用の釣針に似ている。

蛇行状鉄器

- 大井三倉遺跡

- 古墳時代後期

- 全長55.6cm

- 馬具の一種

鞍に取り付け旗立の機能を持つ。先端がソケット状になり旗竿を差し込むことができる。国内の出土はめずらしい。朝鮮半島の高句麗古墳壁画や日本出土の埴輪に使用表現がある。

鳥足文土器

- 冨地原川原田遺跡

- 古墳時代中期

- 口径17.6cm

- 住居跡出土

朝鮮半島百済系のもので、胴部外面に鳥の足跡のようなタタキの痕跡があるのが特徴。古墳時代の宗像市に朝鮮半島の文化が入ってきていたことを示す資料。

ジョッキ型土器

- 久原瀧ヶ下遺跡

- 古墳時代中期

- 器高8.7cm

- 須恵器製

須恵器は古墳時代中期に朝鮮半島から伝わった技術で焼かれた陶質土器。なお、古墳時代、須恵、稲元地区には多くの須恵器窯がつくられ北部九州の須恵器生産の一大拠点だったことが知られている。

常設展・,古代・中世

皇朝十二銭

- 三郎丸今井城遺跡

- 奈良時代

- 和同開珎

- 直径2.5cm

和同開珎、万年通宝、神功開宝を含むと121枚とガラス小玉が紐を通された状態で見つかった。

青磁碗

- 久原遺跡

- 鎌倉時代、器高6.6cm

外面にハスの花を模した模様を削り出し薄緑色の半透明な釉薬を施す。

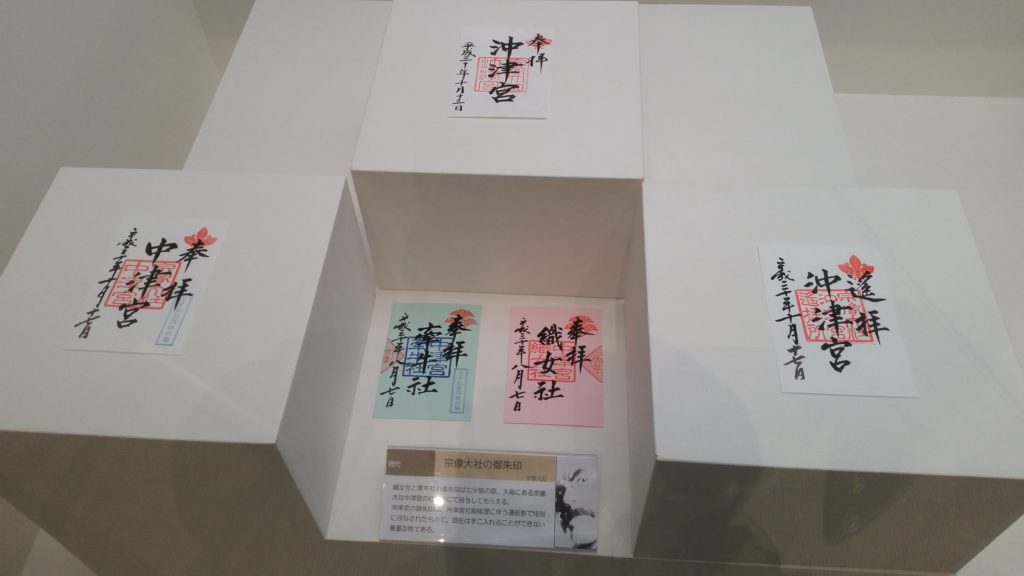

【常設展示】近世・現代

織女社と牽牛社の御朱印

七夕祭の際、大島にある宗像大社中津宮の社務所にて授与してもらえる。

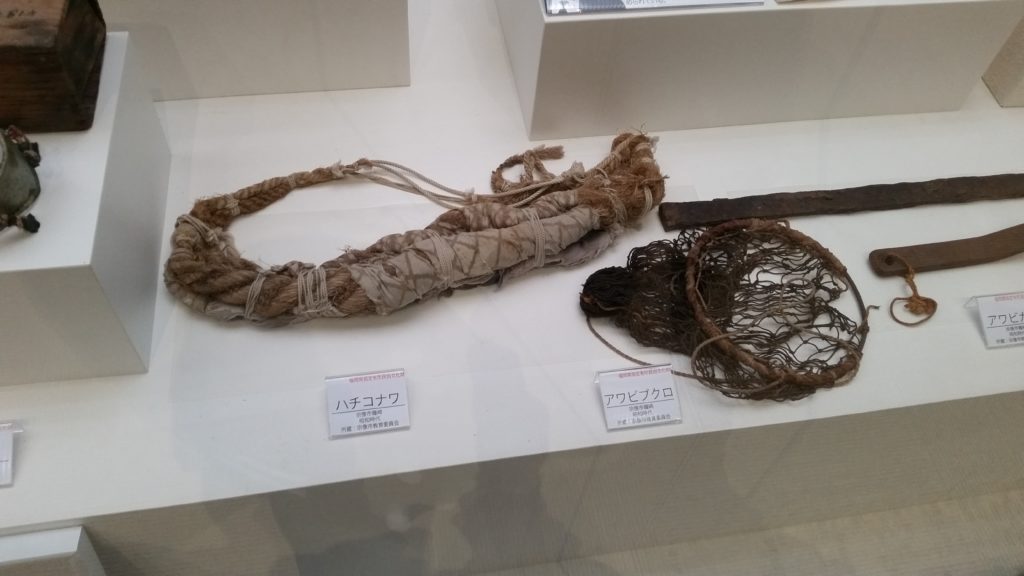

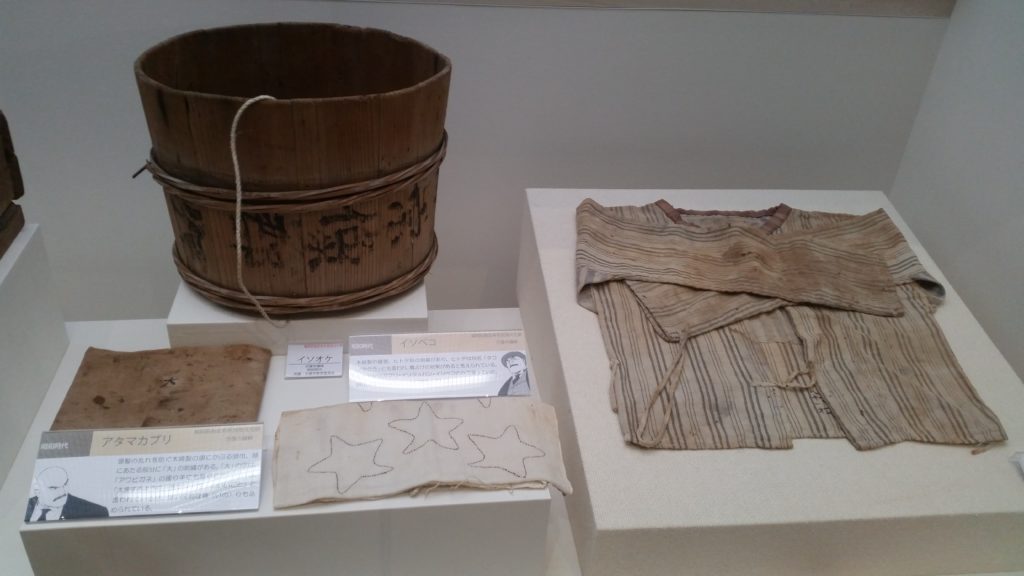

鐘崎と海女文化

宗像市の北部沿岸、玄界灘と響灘の境を成す鐘崎沖は潮流の速いことで知られる。その磯で培われた海女漁の技術の優秀さは、江戸期の記録においても知ることが出来る。また、鐘崎は日本海沿岸部における海女のふるさとと称されるように、山口や島根、はては石川県輪島沖の舳倉島にまで出稼ぎに行き住みついて枝村を残した。

イソベコ

- 福岡県指定有形民俗文化財

- 木綿製の腰巻

ヒトデ形の刺繍があり、ヒトデは別名タコノマクラとも言われ魔よけの効果があると考えられている。昔はアタマカブリ、イソジュバン、イソベコのみで潜っていたが現在ではウェットスーツに変わっている。

アタマカブリ

- 福岡県指定有形民俗文化財

- 頭髪の乱れを防ぐ木綿製の頭にかぶる頭巾

- 額にあたる部分に「大」の刺繍がある

「大」という字はアワビガネの握り手にも彫り込まれている。「大漁するように、漁マン(運)のいいごと」と言われているが、深い呪的な祷りも込められている。

【重要文化財】銅矛(どうほこ)

- 北九州市小倉南区重留遺跡

- 弥生時代後期

- 全長83.5cm

広形銅矛(ひろがた、どうぼこ)と呼ばれる大型化した銅矛(どうほこ)。刃の研ぎ出しがなされておらず、武器としての機能は全く失われている。

銅矛を含めた武器形青銅器(ぶきがた、せいどうき)が竪穴住居(たてあな,じゅうきょ)跡内に埋納(まいのう)された珍しい事例であり、弥生時代の祭祀(さいし)のあり方を検討するうえで重要な資料。

人物埴輪「鞍に乗った貴人」

- 八女市立山山13号墳

- 古墳時代後期

- 高さ72.5cm

鞍に跨(またが)り、頭には冠を被り、腰には剣を履いている男性である。この埴輪の服には刺繍として三角文(ウロコ文)が確認できる。

宗像海人族のルーツを探る

昭和に活躍した人類学者、金関武夫(かなせきたけお)氏が昭和40年(1965)に発表した「むなかた」のなかで、北部九州の宗像は胸に鱗型のイレズミをした海人(うみんちゅ)の子孫であると述べた。

その後、平成4年(1992)に元同志社大学の辰巳和弘(たつみかずひろ)氏は、金関説を支持し八女市立山山(やめし、たちやまやま)13号墳から出土した「人物埴輪の衣服に見られる三角文(ウロコ文)こそムナカタのしるしだ」と考えた。

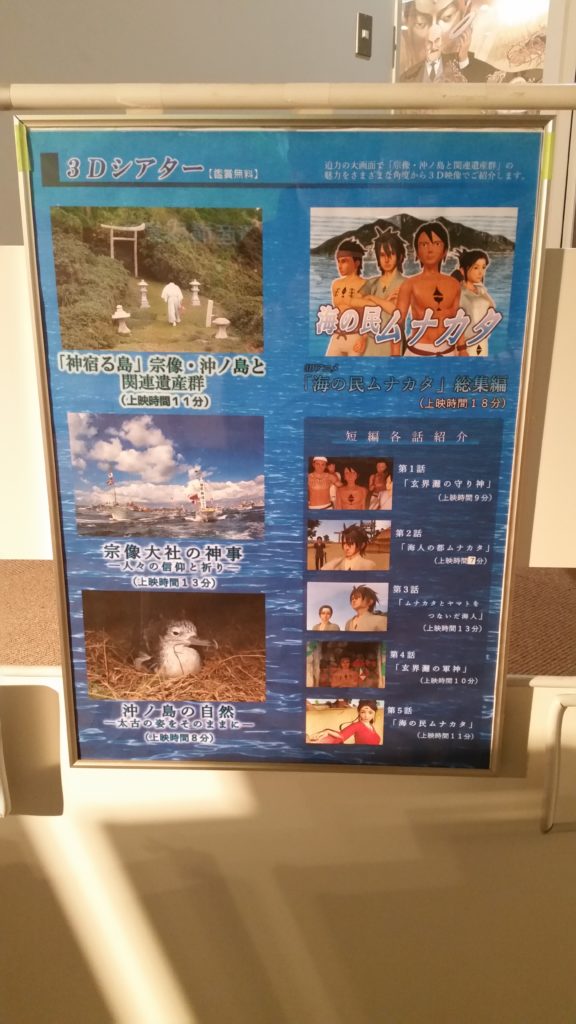

3Dシアター

海の道むなかた館では、無料で3Dシアターを見ることが出来ます。2019年2月現在、9つの映像から好きな映像を選んで視聴することが出来ます。おすすめの映像は「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群(上映時間11分)です。沖ノ島は現在一般市民が立ち入ることが出来ませんので大変貴重な映像です。

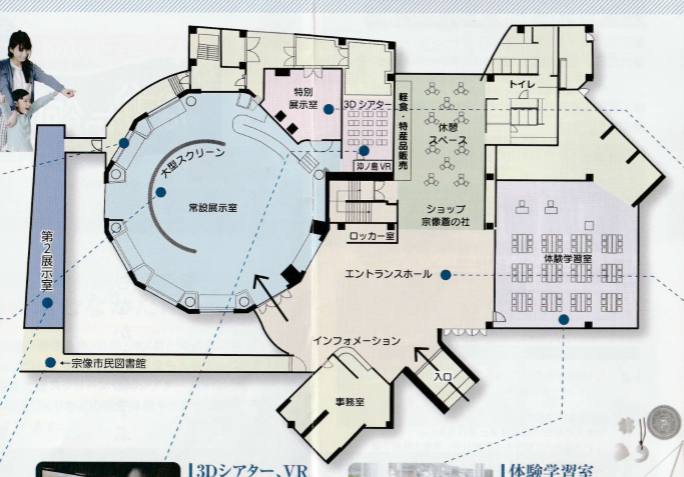

御土産お休み処「宗像蒼の杜」

海の道むなかた館には軽食コーナーもありますので休憩することもできます。宗像のお土産も買うことが出来ます。営業時間は平日は10:00~16:00。土日祝は9:30~16:30になっています。

海の道むなかた館・・・案内図

菅官房長官視察

2018年12月16日、西日本政経懇話会の公演にて福岡入りした菅義偉官房長官は、宗像市を訪問。神宝館や海の道むなかた館を視察された。辺津宮の滞在は20分程でしたが宮司の案内により8万点の国宝を収蔵する神宝館などを拝観された。その後、海の道むなかた館では小川福岡県知事、伊豆宗像市長、原崎福津市長などと面会され、同館の展示を視察された。

最後に

私は、宗像市民ですが海の道むなかた館は宗像のことを知るのにとても最適な場所だと思います。宗像の観光ならここをおすすめします。宗像大社の真横ですし、入場無料ですし本当におすすめです。

参考資料

- 漫画考古学「宗像教授帰省録」

- 海の道むなかた館パンフレット

- 宗像大社発行、如月第696号

コメント